BraunschweigerBörsenBRIEF – Ausgabe 14

Der USA-Russland-Gipfel in Alaska und das Versagen der Europäer

DONALD TRUMPS STREBEN NACH FRIEDEN IN DER UKRAINE IST ZWAR EINE GUTE NACHRICHT FÜR EUROPA, DOCH DIES NUR, WENN DIE EUROPÄER IHRE EIGENEN INTERESSEN BEI DIESEM GEOPOLITISCHEN MONOPOLY DURCHSETZEN KÖNNEN

Um kurz nach 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Alaska, in der Stadt Anchorage, genauer gesagt auf der Joint Base Elmendorf-Richardson, spielte sich eine Show ab, wie sie dem offensichtlich selbstverliebten US-Präsidenten Donald Trump wahrlich gefällt. Eine Show, die zeigen sollte, dass die USA Weltmacht ist und bleiben wird. Auf einst russischem Reichsgebiet, welches der durch den langwierigen Krimkrieg geschwächte Zar Alexander II im Jahr 1867 notgedrungen an die Amerikaner für 7,2 Mio. Dollar verkaufte, rauschten nun amerikanische B-2-Stealth-Bomber und zahlreiche F-22 Raptor-Kampfjets über den Kopf des sichtlich erstaunten russischen Präsidenten Wladimir Wladimirowitsch Putin. Einen Moment zuvor hatte der US-Präsident Donald John Trump den Gast aus dem fernen Moskau mit einem freundschaftlichen Handschlag auf dem roten Teppich begrüßt.

Zu diesem Zeitpunkt konnten weltweit Abermillionen von Zuschauern dieses politischen Spektakels noch nicht ahnen, dass die Flugshow schon der absolute Höhepunkt des Ukraine-Gipfels der Großmächte sein sollte. Denn nach stundenlangen Verhandlungen zwischen den amerikanischen und russischen Delegierten hinter verschlossenen Türen sollte die später abgehaltene Pressekonferenz genau gar nichts Neues zu Tage bringen. Denn außer einer verhältnismäßig langen Redezeit des russischen Präsidenten Putin zur Begründung des Ukrainekrieges und einer mittlerweile zur Normalität gewordenen, kaum zu ertragenden Selbstbeweihräucherung des US-Präsidenten Trump und seiner „großartigen“ Trump-Administration war kein Nektar aus dem blassen Treffen der Großmächte zu saugen. Doch ohnehin schien es dem US-Präsidenten bei diesem Gipfel mehr als alles andere ums Geschäft zu gehen:

„We also have some tremendous Russian business representatives here. And I think, you know, everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing- we're going to try and get this over with“1

Wäre dieses Zitat des US-Präsidenten nur ein Nebensatz einer ansonsten strategisch und politisch durchdachten Abschlussrede, aus der ein US-Konzept für einen Friedensplan im Russland-Ukraine-Krieg abzuleiten wäre, dann wäre eine solche Aussage noch gerade erträglich gewesen. Aber vor dem Hintergrund, dass der US-Präsident und damit die US-Administration komplett konzeptionslos erscheinen, wirken die Gedanken des US-Präsidenten an den nächsten Deal, den er mit den Russen unterzeichnen könnte, vor dem Hintergrund der täglich zigtausend Toten in diesem schrecklichen Krieg, freundlich ausgedrückt, doch sehr grotesk. Damit werden auch die so oft bemühten präsidialen Sorgen und das Entsetzen darüber, dass so viele Menschen in der Ukraine und in Russland sterben müssen, mehr als unglaubwürdig:

"We're talking about here people dying. We're going to get it stopped, ideally“2

Aufgrund des ergebnis- und daher auch erfolglosen USA-Russland-Gipfels und der kritischen Resonanz in den USA, dass der Gipfel, wenn überhaupt, nur Wladimir Putin geholfen habe, sich auf der Weltbühne wieder etablieren zu können, dauerte es dann auch nicht lange, bis der US-Präsident verkündete, dass er Volodymyr Zelensky zügig in die USA zitieren werde, um an die Gespräche mit Putin anzuknüpfen. Spätestens da läuteten in den europäischen Hauptstädten die Alarmglocken, war die Erinnerung an das erste, für Zelensky dramatisch geendete Treffen dieser beiden Staatslenker am 28. Februar dieses Jahres noch in schmerzlicher Erinnerung.

Die europäischen Staatslenker eilen gehorsam und planlos nach Washington

Anscheinend war die Furcht der Europäer so groß, dass Donald Trump Teile der Ostukraine (Donbass) an die Russen in einem Friedens-Deal überlassen möchte, dass am Morgen des 18. August neben dem deutschen Bundeskanzler Merz auch seine Amtskollegen aus Frankreich, Italien, Großbritannien und anderen europäischen Ländern in die USA geeilt waren. Brav aufgereiht saßen die großen Staatslenker Europas wie Schulkinder im Halbkreis um den Amtstisch des US-Präsidenten Donald Trump und lauschten so seinen großartigen geopolitischen Gedankenergüssen³.

Doch in der Retrospektive darf gefragt werden, was diese gemeinsame Gruppentherapie in Washington gebracht haben soll. Denn die Europäer wirken genauso konzeptionslos wie die Amerikaner. Kein Wunder also, dass am Ende dieses Treffens in den USA nichts Substantielles entschieden wurde. Ja, man bekommt sogar den Eindruck, dass das Ende des Krieges in der Ukraine noch in weitere Ferne gerückt ist. Denn der aus diesem Treffen entwickelte Vorschlag, militärische Sicherheitsgarantien für die Ukraine abzugeben, wird die Russen nicht gerade beruhigen. So ist eine Argumentation Russlands für den Ukraine-Krieg ja auch, dass aus russischer Sicht, entgegen anderslautenden internationalen Absprachen, das westliche Militärbündnis NATO immer weiter an die Staatsgrenzen Russlands herangerückt ist und damit die Existenz Russlands gefährdet hat. In Russland wird u.a. das hierzulande kontextuell umstrittene Zitat vom ehemaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher im Februar 1990 zu Zeiten der Wiedervereinigung Deutschlands herangezogen:

„Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell“ 4

Egal, wie man zu diesen Äußerungen aus der Zeit der Perestroika und Glasnost oder der Einschätzung Russlands zur Ukraine steht. Historischer Fakt ist, dass Russland die Ukraine oder Teile davon seit der Zarenzeit („Novorossiya“) im 18. Jh. und später zu Zeiten der Sowjetunion (als Sowjetrepublik) immer als dem Reichsgebiet zugehörig oder zumindest als Pufferzone zwischen Russland und dem teils feindseligen Europa gesehen hat. Daher stellt sich die Frage, ob es für die Sicherheit Europas sinnvoll war und ist, nicht mit Russland in einen tiefen Dialog zu gehen, um einerseits für die Ukraine Freiheit und Sicherheit zu garantieren und andererseits die existentiellen Sicherheitsbedenken Russlands ernst zu nehmen und einen stabilen Friedensplan für Europa auszuhandeln. An dieser Stelle sei der begnadete preußische General und Militärtheoretiker Carl von Clausewitz zitiert:

„Der Krieg ist nie ein isolierter Akt

[…] Der Krieg entsteht nicht urplötzlich; seine Verbreitung ist nicht das Werk eines Augenblicks, es kann also jeder der beiden Gegner den anderen großenteils schon aus dem beurteilen, was er ist, was er tut, nicht nach dem, was er, strenge genommen, sein und tun müßte“5

Was von Clausewitz in den Anfangsjahren des 19. Jahrhunderts formuliert hat, ist denn auch heute noch gültig: Jeder weiß, dass der Angriffskrieg Russlands zu verurteilen ist. Doch inwieweit hätten die Europäer vor dem Hintergrund des geschichtlichen Wissens um Russlands historisch gewachsene geopolitische Bedenken und Strategien im Zusammenhang mit dem Anspruch eines geographischen Puffers entlang seiner Westgrenze diesen Krieg mit allen Mitteln verhindern müssen? Hätten nicht gerade die Deutschen geschichtsbedingt durch zwei Russlandfeldzüge der beiden Weltkriege zumindest etwas Verständnis für russische Bedenken aufbringen müssen? Ist es in diesem Zusammenhang richtig, dass die Europäer und die USA aktuell sogar den Druck auf Russland erhöhen, indem sie militärische Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussprechen, die dem NATO-Artikel-56 (Bündnisfall) sehr ähnlich sind? Der gesunde Menschenverstand impliziert, dass hierdurch die Kriegsgefahr in Europa nicht reduziert, sondern ungleich erhöht wird.

Doch die Europäer scheinen immer noch nicht zu verstehen: Nach der Zollschlacht von Turnberry und der Unterwerfung der europäischen Wirtschaft unter die amerikanische Wirtschaftshegemonie (vgl. Braunschweiger Börsenbrief vom 7. August 20257) legen die Europäer nun nach und unterwerfen sich komplett der amerikanischen Militärstrategie, die jenseits des Atlantiks, weit weg von der Ukraine-Russland-Front, vielleicht rational erscheinen mag, aus europäischer Sicht aber einer Kapitulation der eigenen geopolitischen Interessen entspricht.

Money, money, money it's a rich man's world (ABBA, 1976): Wer bestimmt, lässt gern andere bezahlen

In einem Interview von Donald Trump mit seinem Haussender „Fox News“ vom 19. August spricht der Präsident einerseits davon, dass die USA der Ukraine militärische Sicherheitsgarantien geben möchten. Die Europäer (explizit auch Deutschland genannt) wären sogar daran interessiert, militärische Truppen in der Ukraine zu stationieren:

„We have European nations that will front load it […] and France and Germany and UK, they want boots on the ground“ 8

Andererseits brüstet er sich damit, dass die USA keinen Cent mehr in die militärische Verteidigung der Ukraine investieren wird. Stattdessen werden die Europäer von den Amerikanern Waffen im Wert von Milliarden von US-Dollar zum vollen Preis kaufen, welche die Europäer dann an die NATO übergeben werden. Die NATO wiederum kann mit den Waffen machen, was sie will:

„[…] they do pay, trillions of dollars. We make military equipment and sell it at full price, to the NATO, we sell it NATO and NATO pays us immediately and NATO takes it and does what they want with it, they have the right, they give to Ukraine -- we are not like we were with Biden paying hundreds of billions, we are paying nothing“9

Zudem: Sollte irgendwann in der Ukraine Frieden herrschen und dann der Wiederaufbau beginnen, werden die Europäer nur wenig daran teilhaben können. Donald Trump hat für die USA nicht nur die strategisch so wichtigen Abbaugebiete für Seltene Erden langjährig gesichert, er bringt mittlerweile auch amerikanische Unternehmen in Stellung, um den größten Teil des Wiederaufbaukuchens von etwa 580 Mrd. Euro (unsere Berechnungen) zu bekommen. Für Europa werden dann wohl nur die Krümel übrigbleiben. Das passiert eben, wenn die Europäer nicht rechtzeitig ihre Hausaufgaben machen. Wenn sie Donald Trump nicht Einhalt gebieten. Wenn sie hohe Zölle akzeptieren, ohne den Amerikanern entsprechende Gegenzölle aufzuerlegen. Die Europäer, so scheint es, haben keinen Plan gegen Donald Trumps kostspielige und gefährliche politische Eskapaden, weder wirtschaftlich noch politisch und schon gar nicht militärisch. Die Zollschlacht von Turnberry hat Donald Trump in seinem Vorgehen gegen Europa bestärkt, seinen Willen durchzusetzen, weil ohnehin kein erkennbarer Widerstand vorhanden ist. Solange Europa ein zahnloser Tiger bleibt, wird Donald Trump auf Kosten der Europäer seine amerikabezogene einseitige Wirtschafts- und Geopolitik weiter fortsetzen.

Der ökonomische Preis der europäischen Passivität gegenüber der aggressiven US-Zollpolitik ist hoch

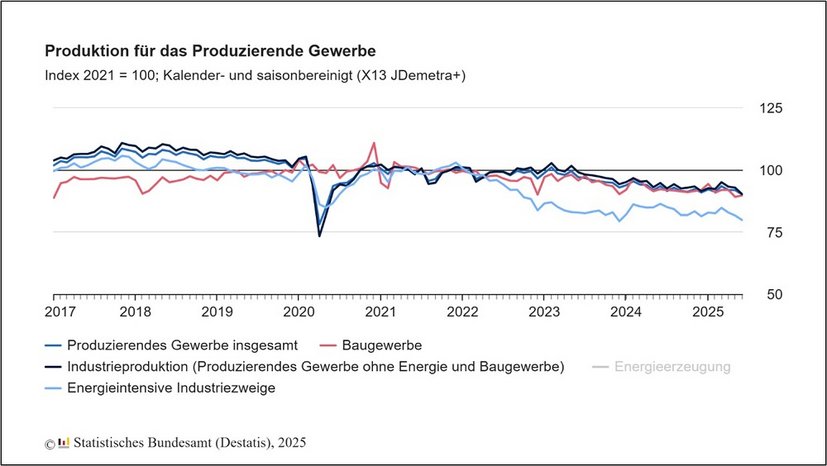

Die Europäer zahlen einen hohen wirtschaftlichen Preis für die Passivität, die von Brüssel ausgeht. Denn anders als chinesischen Unternehmen, die kostengünstig produzieren können, gelingt es europäischen Unternehmen nicht, die auferlegten US-Zölle durch die Reduzierung ihrer Gewinnmargen zu neutralisieren. Hochindustrialisierte Länder wie Deutschland ächzen nicht nur unter überdurchschnittlich hohen Lohnkosten und erdrückender Bürokratie, sondern auch unter massiv gestiegenen Energiepreisen. Denn seit dem Beginn des Ukrainekriegs im Frühjahr 2022 und der daraufhin auferlegten wirtschaftlichen EU-Sanktionen gegen den Billigenergielieferanten Russland sind die explodierenden Energiekosten speziell in Deutschland zu einem immensen Standortnachteil geworden. So fertigt das produzierende Gewerbe durch den hierdurch entstandenen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit seit Beginn des Ukrainekrieges rund zehn Prozent weniger, wie aus der amtlichen deutschen Statistik (Destatis) vom 7. August hervorgeht (zum Vergleich: Die US-Industrieproduktion ist in gleicher Zeit um 1,1 Prozent gestiegen). Noch schlimmer sieht die Lage bei den energieintensiven Industriezweigen aus. Diese produzieren mittlerweile zwanzig Prozent weniger als zu Beginn des Ukraine-Krieges (vgl. Abb.1)10.

Für ein zur weltweiten Spitzenklasse gehörendes Industrieland wie Deutschland ist dieser, zum Großteil aufgrund von politischen Fehlentscheidungen verursachte Niedergang nicht nur ein Armutszeugnis. Es ist zudem auch eine hochgefährliche Entwicklung für die Gesamtwirtschaft und die Gesellschaft: So beträgt der Anteil der Industrieproduktion am deutschen BIP aktuell etwa hohe 23 Prozent. Ebenso hoch ist der Anteil der Erwerbstätigen in Deutschland im produzierenden Gewerbe.

Noch halten sich die deutschen Industrieunternehmen mit Entlassungen relativ zurück, stellen aber auch kaum noch ein. Doch die Gefahr, dass bei weiterer industrieller Schwäche nun auch im größeren Stil Arbeitskräfte abgebaut werden, ist nicht von der Hand zu weisen.

Donald Trumps Strafzölle verschärfen nun die kritische Lage des produzierenden Gewerbes noch deutlicher. Denn wie bereits erwähnt, können die krisengeplagten deutschen Produzenten kaum mehr an ihren Gewinnmargen schrauben, ohne dass sie dadurch in wirtschaftliche Schwierigkeiten gelangen. Damit erhöht sich der Druck auf die deutsche Industrie viel mehr als auf Industrien anderer Länder, die mit geringeren Kosten produzieren können. Sollte die Zollproblematik mit den USA nicht gelöst werden, könnte der Arbeitsmarkt kippen und der Personalabbau beschleunigt werden. Dies auch deswegen, weil manch ein Unternehmen, das in den USA umfangreiche Absatzmärkte bedient, womöglich zur Rettung des Geschäfts die Produktion nach Amerika verlagern wird. Arbeitsplatzabbau und Know-how-Entzug wären dann nur die ersten augenscheinlichen Folgen.

Im Weiteren könnten aber auch andere Unternehmen (z.B. Zulieferer) in Mitleidenschaft gezogen werden, was das Ausmaß des wirtschaftlichen und sozialen Schadens vervielfachen würde.

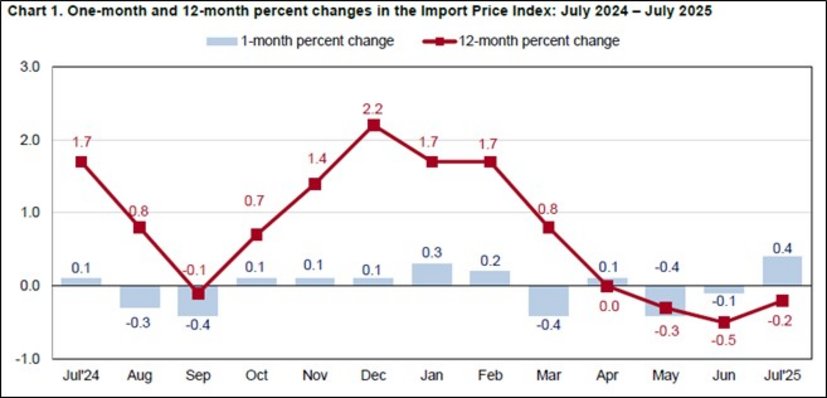

Ersichtlich wird die aktuell sinkende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen interessanterweise durch die am 15. August in Amerika vom BLS (U.S. Bureau of Labor Statistics) veröffentlichten Importpreise (vgl. Abb.2; die Importpreise werden vor der Einfuhr in die USA erfasst und spiegeln damit die Zölle nicht wider)11. Doch zunächst noch ein Satz zu der Entwicklung der Importpreise an sich: Diese sind mit einem monatlichen Sprung von +0,4 Prozent deutlich stärker gestiegen als von den Finanzmärkten, die mit einem Anstieg von +0,1 Prozent gerechnet hatten, erwartet. Damit scheinen sich ausländische Importeure gegen Forderungen der amerikanischen Importeure, die ja zunächst die Zölle bezahlen müssen, vor einer Lastenteilung der Zölle zu wappnen. Natürlich verrät diese Statistik noch nicht, weshalb die deutsche Industrie international an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Um dies herauszufinden, muss man sich tiefer in den statistischen Datenkranz bis auf die Herkunft der Güter hineinarbeiten. Dabei fällt auf, dass unterschiedliche Länder und Regionen sehr verschieden auf die veränderte Zolllandschaft reagieren12.

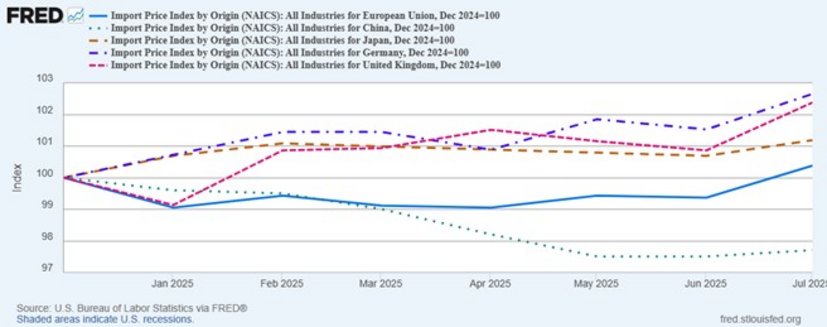

Wie der Abb. 3 zu entnehmen ist, sind die US-Importpreise unterschiedlicher Regionen und Länder seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten unterschiedlich gestiegen. Dabei zeigen die deutschen Importpreise die höchste Steigerungsrate, was darauf zurückzuführen ist, dass es den Unternehmen hierzulande nicht gelingt, die Verkaufspreise zu reduzieren, um die steigenden Zölle in den USA zu kompensieren. Chinesische Unternehmen haben ihre Verkaufspreise deutlich gesenkt, um trotz der massiv höheren Zölle ihre Verkäufe in den USA stabil zu halten. Im Vergleich zu Deutschland erlangen somit chinesische Unternehmen in den USA erheblich an Wettbewerbsfähigkeit. Aber wie man der Grafik ebenfalls entnehmen kann, sind es nicht nur chinesische Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen können. Sogar Unternehmen der Europäischen Union schneiden deutlich besser ab als die deutsche Exportindustrie.

Man mag sich nicht ausmalen, wie düster es im wichtigen Absatzmarkt USA für die deutsche Industrie in den nächsten Jahren aussehen wird, wenn Deutschland und die EU nicht gegenlenken. Ein Blick auf die aktuellen Exportzahlen des Statistischen Bundesamtes vom 20. August lässt bereits einen Trend erkennen. So sind im ersten Halbjahr 2025 die Exporte in die USA im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 um deutliche 3,9 Prozent eingebrochen. Allein die stark unter den Strafzöllen leidende deutsche Automobilindustrie sah sich mit einem Einbruch von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konfrontiert. Der Export von Maschinen sank ebenfalls um deutliche 7,9 Prozent13. Donald Trump wird sich über diese Zahlen freuen. Doch für Deutschland und Europa sind dies Alarmzeichen. Am Ende bleibt nur die Hoffnung, dass die Europäische Union die Brisanz der aktuellen Lage doch noch erkennt und mit den USA das aktuelle Zollabkommen deutlich zugunsten der europäischen Industrie nachbessert.

Die Amerikaner stehen wegen der Zölle vor einem Preisauftrieb

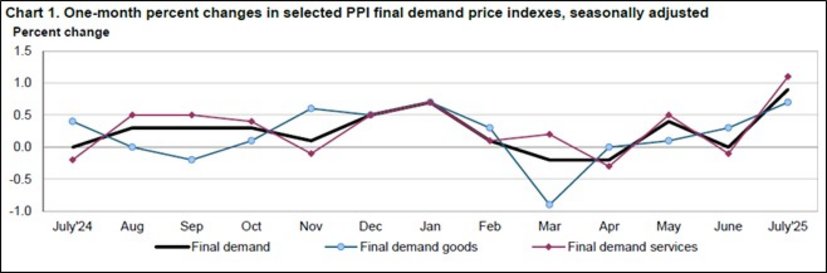

Neben all diesen Konjunkturdaten ließ eine wichtige Statistik aus den USA in dieser Woche ebenfalls aufhorchen: Die Produzentenpreise. Diese Preise gelten als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Konsumentenpreise, zeigen sie doch die Preisentwicklung bereits vom Anfang der Produktion und des Vertriebs. Müssen Produzenten oder der Produktvertrieb (z.B. der Großhandel) mehr für die Produktion aufwenden, werden diese höheren Kosten früher oder später den Endkunden treffen und somit die Verbraucherpreise beeinflussen.

Insgesamt sind die Produzentenpreise in den USA im Juli sehr deutlich um 0,9 Prozent zum Vormonat angestiegen und haben damit die höchste Anstiegsrate seit Juni 2022 erreicht. Also zu der Zeit, als der Ukrainekrieg begann und die Energie- und Rohstoffpreise weltweit explodierten (vgl. Abb. 4)14. Damit wird insgesamt deutlich, dass die höheren Zölle nun relativ zügig auch bei den Produzenten in den USA angekommen sind. Das aber noch Interessantere an der jüngsten Statistik ist die Tatsache, dass diese zeigt, dass die Großhändler in den USA nun beginnen, ihre Verkaufs- und Gewinnmargen deutlich auszuweiten, um die zollbedingt deutlich steigenden Einkaufspreise zu kompensieren. Faktisch müssen die Abnehmer der Großhändler nun für die gleichen Produkte tiefer in die Tasche greifen, was die Endverbraucher, wie bereits oben erwähnt, früher oder später an der Supermarktkasse spüren werden.

Unser Fazit

Die von Donald Trump initiierten Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland hätten ein erster wichtiger Schritt für Europa und Deutschland sein können, um sich aus dem Abwärtssog der hohen volkswirtschaftlichen und sozialen Kosten, die durch den Ukrainekrieg verursacht wurden, schrittweise zu befreien und gleichzeitig aber auch wieder eine ordnungs- und geopolitische Führungsrolle zu übernehmen. Anstatt dessen bleiben die Europäer plan- und wirkungslos und lassen sich von der US-Administration für ihre eigene „Make America Great Again“-Politik instrumentalisieren und gar finanziell gängeln.

Für Europa ist diese Unterwürfigkeit der Regierenden eine große Gefahr. Denn das offensichtliche Zurückstellen europäischer Interessen und die Kraftlosigkeit Brüssels gegenüber der Großmachtinteressen aus Washington droht Europa nicht nur wirtschaftlich vom weltweiten Wachstum abzuhängen, auch innenpolitisch birgt diese fatalistisch anmutende Unterwürfigkeit gegenüber den großen amerikanischen geopolitischen Interessen (z.B. die Ausgrenzung Chinas oder Neuordnung des Nahen und mittleren Ostens) und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Lage in europäischen Staaten (Flüchtlingsströme, wirtschaftliche und politische Konfrontation mit China und damit ökonomische Einbußen eines wichtigen Absatzmarktes, Sicherheit der Energieversorgung) große wirtschaftliche und soziale Risiken.

Es ist höchste Zeit, dass wieder mehr für Europa gemacht und mehr europäisch gedacht wird. Ansonsten besteht die große reale Gefahr, dass Europa leichtes Opfer der rivalisierenden Großmächte USA, China und Russland wird und dabei auf ganzer Linie verliert. Ein bisschen „Make Europe Great Again“ würde auch den Europäern guttun.

Herzlichst Ihr

Dr. Reza Darius Montassér, CMT

Chefökonom Braunschweiger Privatbank

1 https://www.cbsnews.com/news/transcript-of-what-putin-trump-said-in-alaska/

2 https://www.bbc.com/news/articles/c20x5xn1g92o

3 https://static.independent.co.uk/2025/08/19/15/16/trumpleaders1.jpg?quality=75&width=1368&auto=webp

5 Carl von Clausewitz, in: „Vom Kriege“; Erstes Buch, Kapitel 1;

https://clausewitzstudies.org/readings/VomKriege1832/Book1.htm#1-1

6 www.Nato.int/cps/en/Natolive/official_texts_17120.htm

7 https://www.braunschweiger-privatbank.de/blog/detail/braunschweigerboersenbrief-ausgabe-13

8 https://www.youtube.com/watch?v=kKnpQpKI-oE&t=1346s; Min: 08:47 bis 09:11

9 https://www.youtube.com/watch?v=kKnpQpKI-oE&t=1346s; Min: 15:47 bis 16:16

10 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_289_421

11 www.bls.gov/news.release/ximpim.nr0.htm

12 https://fred.stlouisfed.org/

13 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_306_51.html