BraunschweigerBörsenBRIEF – Ausgabe 16

Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Ein Land im Bann der finanziellen und gesellschaftlichen Lasten des Ukraine-Krieges. Gezeichnet von einem geoökonomischen Wandel, der in atemberaubender Geschwindigkeit das Geschäftsmodell der Deutschland AG herausfordert. Gebremst durch tarifäre Handelsblockaden des einst wichtigsten Verbündeten USA und finanziell angeschlagen durch alte und neue innen- und außenpolitische Fehlentscheidungen der Politik

Frühjahr 2025: Die neue Regierung steht. Nicht kleckern, sondern klotzen ist die neue Devise

Groß waren die Ankündigungen des SPD-Finanzministers Lars Klingbeil Mitte September, als der Haushalt 2025 neuwahlbedingt mit großer Verspätung verabschiedet wurde. Wir erinnern uns an die dramatischen Tage im letzten Frühling, wo diskutiert und debattiert wurde, ob die Schuldenbremse des Bundes (jährliche Neuverschuldung begrenzt auf 0,35 Prozent des BIP) gelockert werden dürfte. Im Kern wurde von der neu gewählten schwarz-roten Regierung unter der Führung des damals noch designierten Kanzlers Merz argumentiert, dass der Bund eine deutlich höhere Verschuldung benötigen würde, um die höheren Kosten der neuen militärischen Gefahrenlage in Europa (Ukraine-Krieg) meistern zu können und längst fällige Infrastrukturmaßnahmen des Landes nach Jahren des fahrlässigen „Kaputtsparens“ der vorherigen Regierungen – die im Prinzip immer wieder die gleichen Regierungen und gleichen Akteure waren und auch weiterhin sind – umzusetzen. Dieses Selbstkorrektiv sollte damals freilich noch schnell vor der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments über die Bundestagsbühne gebracht werden. Damit sollte verhindert werden, dass die neu gewählten Mehrheiten im Parlament, namentlich die erstarkte AfD, der neuen Regierung keinen Strich durch die Rechnung machen.

Im Prinzip sollten durch die Auflockerung der Schuldenbremse, die eine maximale Neuverschuldung des Bundes von 0,35 Prozent jährlich vorsieht, die Investitionsausgaben für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaneutralität neu strukturiert werden. Hauptargument der neuen Regierungskoalition war, dass die hohen Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität nicht durch den regulären Bundeshaushalt zu decken seien. Daher wären Sonderprogramme notwendig, die die großen finanziellen Investitionen bzw. Lasten trotz der Schuldenbremse ermöglichen würden.

So wurde am 18. März 2025, nur wenige Tage vor dem Zusammentritt des künftigen Bundestages, der Gesetzesentwurf zur Änderung des Grundgesetzes (20/15096) gebilligt. Dieser sieht nun vor, dass die Bundesregierung mit einem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität von 500 Mrd. Euro ausgestattet wird. Zudem werden alle Kosten für die Bundeswehr, Zivil- und Bevölkerungsschutz, die über 1 Prozent des BIP ausmachen, ohne jegliche haushälterische Begrenzung über ein weiteres Sondervermögen von mindestens 500 Mrd. Euro finanziert. Das Gesamtpaket beläuft sich somit auf astronomische 1000 Mrd. Euro oder knapp einem Viertel der jährlichen gesamtwirtschaftlichen Leistung der Bundesrepublik.

Aus Schulden werden Vermögen, weil's halt besser klingt

Sondervermögen klingt zwar gut, ist aber natürlich nicht nur aus Sicht der Steuerzahler ein dreister Etikettenschwindel. Denn der Bund finanziert dieses „Vermögen“ ausschließlich durch Schulden, die er am Kreditmarkt aufnimmt, was nichts anderes bedeutet als die Verschiebung der XXL-Ausgaben und Zinsen auf jetzige und zukünftige Generationen. Denn für die Ausgaben müssen nicht nur die Steuerzahler geradestehen, auch bezahlt der Bund sehr viel Zinsen für das geliehene Geld: Die Bundesschuld (im Wesentlichen die Zinskosten des Bundes) wird unseren Berechnungen nach von aktuell 30,25 Mrd. Euro auf 55 Mrd. Euro im Jahr 2029 ansteigen, was knapp 10 Prozent des Bundeshaushaltes des Jahres 20291 von 573,8 Mrd. Euro entsprechen wird. Aktuell liegt dieses Verhältnis 40 Prozent tiefer bei 6 Prozent. Dieser dramatische Anstieg der Zinskosten wird die Gesamtfinanzierung des Bundeshaushaltes vor erhebliche Probleme stellen, sollte die grandiose Wachstumswette, die einen drastischen Anstieg des deutschen Wirtschaftswachstums vorsieht, welche die schwarz-rote Koalition eingegangen ist, nicht aufgehen. Denn dann würden die hohen Steuereinnahmen, mit denen die hohe Zins- und Tilgungslast refinanziert werden würde, fehlen.

Immerhin erwartet die Bundesregierung, dass die jährlichen Steuereinnahmen bis ins Jahr 2029 auf 423,9 Mrd. Euro ansteigen werden2. Dies würde einer Einnahmenerhöhung von 37,1 Mrd. Euro oder gut 9,6 Prozent im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 entsprechen. Auf die Jahre heruntergebrochen würde dies einer jährlichen Steigerung der nominalen Steuereinnahmen von 2,31 Prozent gleichkommen, was in Anbetracht des von der Bundesregierung geschätzten nominalen BIP-Wachstums von 12,5 Prozent oder jährlich 2,98 Prozent bis 20293 eine mutige Prognose zu sein scheint. So errechnen wir auf Basis unserer ökonometrischen Modelle zum langfristigen Zusammenhang des realen BIP- und Steuereinnahmenwachstums des Staates eine theoretische reale jährliche Steuereinnahmenerhöhung von 0,63 Prozent. Addiert man die vom Bundesfinanzministerium (BMF) angesetzte jährliche Inflation von 2 Prozent3 hinzu und berücksichtigt man noch die zu erwartenden Steuermindereinnahmen, welche durch das Investitionsprogramm des Bundes („Investitionsbooster“ ab 2025 bis 2029; wir rechnen mit jährlichen Mindereinnahmen von 0,57 Prozent) verursacht werden, wäre mit einer jährlichen nominalen Erhöhung der Steuereinnahmen von lediglich 2,06 Prozent zu rechnen.

Somit schätzen wir die Steuerprognose des BMF als etwas zu optimistisch ein. Allerdings: Die von uns errechneten geringeren Steuereinnahmen von einer Milliarde Euro in den Jahren 2025 bis 2029 im Vergleich zur Prognose der Bundesregierung sind eigentlich keine nennenswerte Größe. Doch vor dem Hintergrund, dass die Wachstumsprognosen der Bundesregierung per se zu optimistisch sein könnten, steht die gesamte Finanzierung des XXL-Schuldenpaketes auf tönernen Beinen. Denn Fakt ist, dass ohnehin die enorm hohen Ausgaben des Staates aufgrund fehlender Einnahmen in entsprechender Größenordnung auch bei planmäßiger Entwicklung eine große Deckungslücke in die Refinanzierung reißen werden, was noch einmal zusätzlichen Finanzierungsbedarf am Kapitalmarkt nötig machen wird. Damit kommen wir wieder zu den Herausforderungen steigender Zinskosten für die deutsche Volkswirtschaft.

Wenn staatliches Vermögen zum Zinsproblem des Souveräns wird. Weil's halt so ist

Dabei ist es wichtig, das Problem der Zinskosten zu verdeutlichen: Wir erwarten für das Jahr 2029 Zinskosten von 53 Mrd. Euro. Diese Kosten sind so überdimensional hoch, dass sie unseren Berechnungen nach, dem zu erwartenden gesamten 2029er Haushaltsbudget der Bundesministerien der Gesundheit, des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zusammen entsprechen. Dieser Vergleich verdeutlicht: Nur wenn die deutsche Wirtschaft so deutlich anspringt, dass die jährlichen Zinskosten zusätzlich „verdient“ werden, wird der fiskalische Investitionsimpuls eine positive Wirkung auf zukünftige Bundeshaushalte und damit auf die staatliche Finanzierungslage sowie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben. Aktuell muss unserer Erwartung nach das deutsche BIP jährlich um mindestens nominal 0,77 Prozent wachsen, um die Zinskosten bedienen zu können. 2029 werden mindestens 1,12 Prozent nominales Wachstum zur Bedienung der Zinsausgaben notwendig sein. Dabei kann sich der Finanzminister glücklich schätzen, hilft doch die allgemeine höhere Preissteigerungsrate beim Abbau der bundesdeutschen Schulden mit. Denn nominal steigt das deutsche BIP ohne viel Zutun quasi von selbst und liefert die entsprechenden nominellen Mehreinnahmen für die Staatskasse.

Doch wieso ist das so? Hier ein Beispiel: Nominelles Wachstum – das ist das Wachstum vor Bereinigung des Wachstums von Inflation, also vor Preissteigerungen. Um das wirklich historisch vergleichbare Wachstum zu messen, ist die Bereinigung des nominalen Wachstums um die Rate der jährlichen Preissteigerungen notwendig. Wenn eine Butter heute 3 Euro kostet und vor zehn Jahren nur 1 Euro gekostet hat, gaukelt das nominale Wachstum uns vor, dass die Menschen heute dreimal so viel Butter konsumieren wie vor zehn Jahren. Denn in der nationalen Einkaufsstatistik wird ein dreimal so hoher Warenwert wie vor zehn Jahren ausgewiesen. Hieraus könnte man einen höheren Wohlstand und höheres Wirtschaftswachstum ableiten. Doch dadurch, dass in unserem Beispiel lediglich der Preis der Butter gestiegen ist, die Absatzmenge aber gleichgeblieben ist, kann von Wachstum und Wohlstand natürlich nicht die Rede sein.

So ähnlich verhält es sich auch mit den Schulden, nur eben umgekehrt. Inflation mindert die heutige Schuldenlast in der Zukunft in Relation zum nominalen BIP. So steigt, wie oben bereits festgestellt, bei einer jährlichen zweiprozentigen Inflation das nominale BIP, ohne weiteres Zutun, um 2 Prozent pro Jahr. Damit verringert sich die Schuld des Bundes relativ zum BIP automatisch ebenfalls um 2 Prozent pro Jahr. Im aktuellen Fall der Bundesrepublik bedeutet dies, dass die oben genannten Mindestwachstumsraten des BIP von 0,77 Prozent (2025) und 1,12 Prozent (2029) zur Finanzierung der jährlichen Schuldzinsen des Bundes allein schon durch die Inflation von 2 Prozent – welche auch dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) entspricht – mehr als gedeckt sind. Diese für Politiker und Staat hilfreiche „Inflationsnachricht“ ist eigentlich nicht gut. Denn auch die finanzierten langfristigen Ausgaben des Staates steigen natürlich entsprechend der Inflation ebenso an, weshalb der Staat weitere Kredite aufnehmen muss, um die höheren Kosten zu finanzieren. In diesem Teufelskreis befindet sich Frankreich mittlerweile. Hier liegen die jährlichen Zinskosten im Vergleich zum Haushalt 2025 bei untragbaren 17,9 Prozent4. In Deutschland liegen die vergleichbaren Zinskosten bei hohen 6 Prozent.

Die aktuellen und die zukünftigen Zinskosten machen daher einen großen Teil des Staatshaushaltes aus. Der Staat muss also gute Gründe vorweisen, um die staatliche Verschuldung in derart astronomische Bereiche steigen zu lassen, wie es die schwarz-rote Regierungskoalition nun vollzogen hat. Immerhin nimmt der Staat 2025 143,1 Mrd. und 2026 172,7 Mrd. neue Schulden auf. Dies sind jeweils fast doppelt so viele Schulden wie im jährlichen Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Bis Ende 2029 wird dann, nach Planung des Bundesfinanzministeriums, der bundesdeutsche Schuldenberg insgesamt um 846,9 Mrd. Euro angewachsen sein. Damit würden die Staatsschulden beim nicht-öffentlichen Bereich, im Vergleich zur Wirtschaftsleistung BIP (Schuldenquote), von 58,28 Prozent in diesem Jahr bis auf 70,99 Prozent 2029 ansteigen. Legt man die für die Europäische Gemeinschaftswährung maßgeblichen Maastricht-Kriterien zugrunde, welche zusätzlich die Verschuldung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden berücksichtigen, läge die relevante Maastricht-Schuldenquote unseren Berechnungen nach 2025 bei 76,8 Prozent (2024 62,5 Prozent5) und damit deutlich über der Referenzgröße der Europäischen Währungsunion von 60 Prozent.

„Säen ist nicht so beschwerlich als ernten“, Johann Wolfgang von Goethe

Mit den neuen Schulden plant also der Staat, wie anfangs bereits festgestellt, die teilweise marode Infrastruktur des Landes zu modernisieren, aber auch die Bundeswehr weiter aufzurüsten. Straßen und Brücken zu sanieren und das Schienennetz der Bahn zu modernisieren und auszuweiten, sind sicherlich positive Aspekte und auch förderlich für eine prosperierende wirtschaftliche Entwicklung. Doch im Fall Deutschlands, eines hochentwickelten Landes, führt die Sanierung und Weiterentwicklung der Infrastruktur nur zu geringen Produktivitätsgewinnen, da der volkswirtschaftliche Grenznutzen der Infrastruktur mehr oder weniger bereits ausgereift ist, so dass die Infrastruktur ihren Dienst bereits leistet. Anders ist dies in einem Land, in dem die Infrastruktur unterentwickelt ist und neue Straßen und Schienenwege den Produktionsprozess stark optimieren können. Ein Beispiel hier wäre die kriegsgeschundene Ukraine. Wenn dort die Infrastruktur nach dem Krieg wieder aufgebaut wird, wird auch der Produktivitätsgewinn für die Wirtschaft enorm hoch sein. Einen Produktivitätsgewinn für Deutschland werden aber sicherlich Investitionen in Zukunftsinfrastruktur ermöglichen. Diese sind z. B. Investitionen in grüne Technologie, in Quantencomputing, in Künstliche Intelligenz oder in alternative Energieerzeugung (Fusionstechnologie). Diese sind sehr wichtig und absolut notwendig, bringen aber leider erst in weiter Zukunft erste Produktivitätsfortschritte. Nicht messbar auf volkswirtschaftlicher Ebene werden dagegen Investitionen in Schulen, Kitas und ähnliche Gebäude der staatlichen Versorgungsinfrastruktur sein.

Die angespannte geopolitische Lage als Wachstumsmotor?

Doch wie sieht es mit den Investitionen in die weitere Ertüchtigung des Militärs und der militärischen Ausrüstung aus? Auch hier muss klar festgestellt werden, dass die volkswirtschaftlich stimulierenden Auswirkungen eher begrenzt sein werden. Zwar werden Militärindustrie und Unternehmen aus dem Cluster der militärischen Fertigung (z. B. Hochtechnologie, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Künstliche Intelligenz etc.) von den hohen Investitionen profitieren, doch ist auch hier der Einfluss auf die Gesamtwirtschaft eher gering anzusehen. Aktuell sind in Deutschland nur rund 17.000 Menschen in der reinen Rüstungsindustrie (ohne das oben genannte Cluster) beschäftigt6. Zum Vergleich: In der Autoindustrie sind es über 773.000 Menschen7. Zwar wird allgemein angenommen, dass die Anzahl der Mitarbeitenden in der Rüstungsindustrie im Rahmen der Investitionen des Bundes deutlich ansteigen und bis zu 200.000 Beschäftigte erreichen könnte. Doch ist dies aktuell noch Zukunftsmusik. Wir errechnen auf Basis unserer ökonometrischen Modelle, dass der Anteil der Wertschöpfung der Rüstungsindustrie von niedrigen 0,26 Prozent am BIP im Jahr 20158 auf aktuell etwa 0,47 Prozent angestiegen ist. 2029 könnte dieser Wert bis auf 1,4 Prozent ansteigen. Zum Vergleich: Der Anteil der Bruttowertschöpfung der Automobilindustrie am BIP lag 2016 bei 4,7 Prozent9. Wir schätzen auf Basis unserer Modelle, dass dieser Anteil bis 2029 auf 4,3 Prozent gesunken sein wird.

Doch trotz des Anstiegs der Bedeutung der Rüstungsindustrie an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung ist aus volkswirtschaftlicher Sicht die hohe anteilige Allokation finanzieller Ressourcen des gesamten Bundeshaushaltes (Kernhaushalt inkl. Sondervermögen) von 86,53 Mrd. Euro in diesem Jahr (15,33 Prozent des Gesamthaushaltes) und 108,18 Mrd. nächstes Jahr (17,92 Prozent des Gesamthaushaltes) eine ökonomische Fehlallokation. Denn diese Ausgaben stellen weder eine Investition in die Zukunft der zivilen gesellschaftlichen Entwicklung (Bildung, Forschung, Lehre) dar, noch werden hierdurch zukunftsträchtige zivile wirtschaftspolitische Wachstumsweichen gestellt. Zum Vergleich: 2026 erhalten das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und jenes für Wirtschaft und Energie unseren Berechnungen nach zusammen vergleichsweise magere 42,03 Mrd. Euro an Bundesmitteln (29,23 Mrd. Kernhaushalt und etwa 12,8 Mrd. aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimatransformation).

Die Profiteure der exzessiven staatlichen Investitionen in Rüstung sind aber zum überwiegenden Großteil nicht Bund, Länder und Gemeinden, sondern vor allem einige wenige Rüstungsunternehmen und deren Zulieferer. Diese einseitig massive und fokussierte Investition in militärisches Material wird zurzeit sehr deutlich durch den sagenhaften Anstieg der Aktienkurse der Rüstungsunternehmen weltweit widergespiegelt. So hat der MarketVector Global Defense Industry Index10, der die global wichtigsten Rüstungsunternehmen repräsentiert, seit Beginn dieses Jahres 83 Prozent zugelegt. Im Vergleich dazu hat der deutsche Aktienindex (Dax) mit 23 Prozent Jahresanstieg sich deutlich „schlechter“ entwickelt. Wobei allerdings auch ein guter Teil der Indexperformance des Dax auch auf Rüstungsunternehmen wie z. B. Rheinmetall AG (207 Prozent Kursanstieg seit Jahresbeginn) oder rüstungsnahe Industrien zurückzuführen ist.

Doch nicht nur, dass der gesamtwirtschaftliche Nutzen exzessiver Ausgaben des Staates für die Rüstungsindustrie gering ist, auch die Art und Weise, wie diese Ausgaben getätigt werden, ist gesamtwirtschaftlich und gesellschaftlich kaum produktiv. Da militärisches Material nicht nur sehr teuer ist, sondern auch im Verhältnis zu dessen Kosten einen geringen Lebenszyklus aufweist, vor allem wenn dieses in Kriegszeiten produziert und eingesetzt wird, überfordern diese Ausgaben den staatlichen Haushalt oft sehr schnell, muss doch in kürzester Zeit viel nachproduziert werden. Ein Blick zurück in die Geschichte zu Zeiten des Ersten Weltkrieges und des Zweiten Weltkrieges zeigt sehr deutlich, wie schnell einerseits der Staat zur Finanzierung der Kriegskosten die Verschuldung auf ein Vielfaches der Vorkriegsverschuldung hochfahren musste und andererseits auch die staatlichen Notenbanken missbraucht wurden, teure Kriege durch das Anwerfen der Notenpresse zu finanzieren. Die Folge waren stets in die Höhe schnellende Staatsschulden und explodierende Preise (Inflation und Hyperinflation), die eines gemein hatten: ein großflächiger, breitgefasster und tiefer Wohlstandsverlust der Menschen und der gesamten Volkswirtschaft (vgl. hierzu die zusammenfassende Ausarbeitung von Korkisch, „Wirtschaft, Finanzmärkte und Krieg“11).

Investitionen in die Bundeswehr sind wichtig und auch notwendig, um das Land zu schützen und genügend Abschreckung gegen einen feindlichen Übergriff zu erzeugen. Doch stellt sich die Frage, inwieweit die von der deutschen Regierung formulierte These, dass die kriegerische Auseinandersetzung Russlands gegen die Ukraine nicht durch ernsthafte Friedensbemühungen zu beenden sei, wahr ist. Nicht nur, dass die Bundesregierung die Überprüfung dieser These schuldig geblieben ist, auch hat sie seit Beginn des Krieges keine sichtbaren und ernsthaften Bemühungen unternommen, die beiden Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen und für Frieden und Sicherheit in Europa zu sorgen. Die seit Beginn des Ukraine-Kriegs vollzogene duale Strategie der Bundesregierung, einerseits Russland wirtschaftlich durch Sanktionen und Verbote zu schwächen und andererseits die Ukraine massiv mit Waffen zu unterstützen, hat weder Frieden zurückgebracht, noch hat sie das tägliche Töten auf beiden Seiten der Kriegsparteien beendet. Im Gegenteil, die Zahl der Toten und Opfer des Krieges auf der ukrainischen Seite beläuft sich letzten Schätzungen zufolge auf 49.43112.

„Sie sägten die Äste ab, auf denen sie saßen“, Bertolt Brecht

Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit Beginn des Ukraine-Konflikts aufgrund der Wirtschaftssanktionen und des Energieembargos gegen Russland und der dadurch massiv gestiegenen Energiekosten (immerhin bezog Deutschland vor dem Krieg noch etwa 38 Prozent seines Gaskonsums von Russland zu sehr günstigen Konditionen) sowie der tiefgründigen Verunsicherung der Bevölkerung in einer Stagflation (Nullwachstum und gleichzeitige Inflation) eines Ausmaßes, wie es seit den 1950er Jahren nicht zu verzeichnen war. Bis heute ist also die geopolitische Konfrontationsstrategie der Bundesregierung nicht aufgegangen. Und leider wird die Fortsetzung dieser Strategie das volkswirtschaftliche Potenzial Deutschlands nicht nur weiter schwächen, auch werden die hohen Kosten der Aufrüstung, die Bürger immer mehr zu spüren bekommen. Allein für das „Sondervermögen“ Bundeswehr werden die Steuerzahler mit mindestens 500 Mrd. Euro plus Zinsen zur Kasse gebeten. Doch wenn die Bundesregierung ihre Strategie der militärischen Aufrüstung statt kommunikativen Friedensdialogs weiter fortsetzt, wird es sicherlich nicht bei den 500 Mrd. Euro bleiben.

„Wenn die Staatskasse leer ist, muss die Armee durch Opfer des Volkes unterhalten werden.“13

Doch bei allem Vertrauen darin, dass die Bundesregierung schon die richtigen Entscheidungen treffen wird, muss auch die berechtigte Frage gestellt werden, weshalb die Bundesregierung weiterhin den Weg, der bis dato per Saldo erfolglosen Konfrontation geht. Fast könnte man denken, dass es einfacher und bequemer für die Regierenden erscheint, XXL-Kriegsschulden aufzunehmen, als den schwierigen, aber goldenen Weg der Diplomatie zu gehen. Und noch eine Frage muss gestellt werden: Wie wahrscheinlich wäre denn ein konventioneller Krieg der NATO oder Europas gegen Russland? Würde sich Russland auf einen langwierigen, kostspieligen und existenzbedrohenden konventionellen Krieg mit den mittlerweile bis auf die Zähne hochgerüsteten Europäern und der NATO einlassen? Viel wahrscheinlicher erscheint es doch, dass Russland, wenn es um die eigene Existenzfrage ginge, als Ultima Ratio die nukleare Option als maximale Abschreckung wählen würde, anstatt einen hochriskanten Stellungskrieg gegen Europa bzw. die NATO zu führen. In diesem Fall würde doch die überproportionale Hochrüstung der Europäer mehr oder weniger bedeutungslos werden, würden doch wenige russische Atomwaffen ausreichen, um Mitteleuropa in wenigen Minuten auf Jahrhunderte hin unbewohnbar zu machen. Sollte Europa dann nicht doch lieber neben einer nuklearen Abschreckung und einem vernünftigen Maß an militärischer Defensive vor allem auf Friedensdiplomatie setzen?

Es scheint fast so, als ob die Politik schon seit langer Zeit den Kompass für vernünftige Innenpolitik, Frieden, Wachstum und Wohlstand verloren hat. Und dieser verlorene Kompass kostet die Bürger viel Geld und Deutschland volkswirtschaftliches Zukunftspotenzial.

Als 2015 inmitten der von den USA initiierten Bürgerkriege in Syrien, Irak und Afghanistan und des damit verbundenen Erstarkens der Terror-Organisation „Islamischer Staat“ viele Millionen Menschen ihre Heimat verließen, um in Europa und im Speziellen in Deutschland Asyl zu suchen, hatte die deutsche Politik nicht den Mut oder den Willen, die USA und den Rest von Europa in die Mitverantwortung zu nehmen. Anstatt dessen wurde in Deutschland eine Willkommenskultur gefeiert, die ihren verbalen Höhepunkt in der „Wir schaffen das“-Politik der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel kulminierte:

„Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun – zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen –, um genau das durchzusetzen.“,Bundeskanzlerin Angela Merkel, 31.08.201514

Aus der humanistischen Sicht muss klar postuliert werden, dass es sicherlich ein hehres Ziel der Bundeskanzlerin war, zu helfen und zu versuchen, das Leid der vielen Flüchtlinge vor Krieg und Terror zu mindern. Doch ihre Fehleinschätzung war wohl, dass Deutschland allein die finanzielle und integrative Last der Millionen von Flüchtlingen tragen können würde. Doch auch heute, zehn Jahre nach der ersten großen Flüchtlingswelle nach Deutschland, ist die Politik nicht ehrlich und gaukelt den Menschen Halbwahrheiten vor. Ein Beispiel hierfür sind die Arbeitsmarktzahlen in Deutschland. Als im vergangenen August die Arbeitslosenzahl in Deutschland erstmals seit Februar 2015 wieder über drei Millionen stieg, wurde das als sicheres Zeichen der schwachen Wirtschaft gedeutet. Bundeskanzler Merz kommentierte:

„Die Zahl verdeutlicht aber, wie notwendig Reformen für mehr Wachstum und Erwerbsfähigkeit sind", Bundeskanzler Friedrich Merz, 29.08.202515

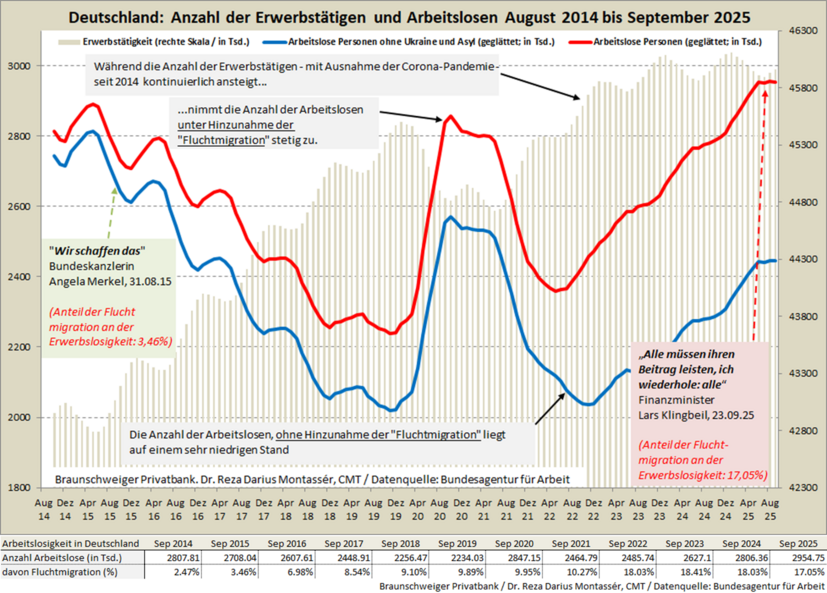

Doch genau diese Zahl verdeutlicht die Notwendigkeit für Reformen eben nicht. Diese Zahl verdeutlicht vielmehr die fehlgeleitete Einwanderungspolitik der Bundesregierung. Doch eines nach dem anderen. Wenn man sich Gedanken über die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland macht (Arbeitslosenquote 6,3 Prozent, letzter Tiefpunkt im Mai 2022 bei 4,9 Prozent) muss man zunächst die Struktur der Arbeitslosigkeit erforschen. Hier fällt auf, dass Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit seit 2014 deutlich auseinanderdriften.

So ist die Zahl der Erwerbstätigen seit September 2014 von 42,99 Millionen bis auf 45,95 Millionen im September 2025 angestiegen, was einem Anstieg von 3,29 Millionen neuen Arbeitsplätzen in elf Jahren entspricht. Das ist ein ordentlicher Wert, wenn man bedenkt, dass in den letzten elf Jahren viele wirtschaftliche Schocks und Krisen (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Zollkrieg mit den USA etc.) zu bewältigen waren bzw. weiterhin sind. Doch wenn 3,29 Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen wurden, weshalb ist dann die Arbeitslosigkeit im gleichen Zeitraum um 165.000 Menschen angestiegen? Zunächst muss festgestellt werden, dass die erhöhte Arbeitslosigkeit nicht an einem erhöhten Wachstum der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter liegen kann. Denn nach einer Studie der Bundesagentur für Arbeit ist der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter von 2014 bis 2024 um 400.000 auf 53 Millionen gesunken16. Dass viele neue Stellen besetzt werden konnten, liegt zum Großteil daran, dass der Anteil der erwerbstätigen Frauen am Arbeitsmarkt deutlich von 69,8 Prozent (2015) auf 74,1 Prozent (2024) gestiegen ist (+4,3 Prozent). Gestiegen ist auch der Anteil der erwerbstätigen Männer im gleichen Zeitraum (+3,7 Prozent)17. Ein guter Anteil der neu geschaffenen Stellen wurde aber auch mit Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft besetzt. Insgesamt hat sich deren Anteil an der Gesamtbeschäftigtenzahl zwar im Zeitraum 2014 bis 2024 von 8,4 Prozent auf 15,9 Prozent fast verdoppelt, dabei haben Geflüchtete allerdings nur einen kleineren Anteil von 11 Prozent (1,75 Prozent der Gesamtbeschäftigten)18. Damit lässt sich die oben gestellte Frage beantworten: Die Ursache ist die Fluchtmigration. Deutschland hat seit 2015 eine sehr hohe Zahl an Fluchtmigranten aufgenommen. Diese Zahl stieg dann durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Mitte 2022, nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, noch einmal sprunghaft an.

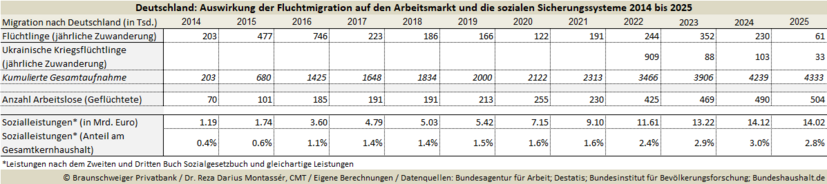

Wie die Tabelle 1 verdeutlicht, ist die Anzahl der Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, seit 2014 sehr deutlich um 4,33 Millionen angestiegen. Zwar wurden viele Migranten aus Asylherkunftsländern in den Arbeitsmarkt integriert, doch aufgrund der schier hohen Zuwanderungszahl aus dieser Herkunftsgruppe ist ein hoher Anteil in keinem Beschäftigungsverhältnis. Daher sind aus dieser Zuwanderungsgruppe aktuell 504.000 Menschen arbeitslos gemeldet, was 17,05 Prozent der gesamten Arbeitslosen ausmacht. Bereinigt man den Anteil der Asylsuchenden aus der Arbeitslosenstatistik, dann läge die Arbeitslosigkeit aktuell deutlich unter dem Stand von Mitte 2015 (vgl. Abb. 1).

Die Schwäche, welche der Arbeitsmarkt signalisiert, ist also keineswegs als Schwäche der Wirtschaft oder Gesellschaft anzusehen, sondern Ausdruck dessen, dass die Integration der vielen Millionen Fluchtmigranten in den Arbeitsmarkt nicht hinreichend gelungen ist. Aus dieser Sicht muss klar festgehalten werden, dass der „Wir schaffen das“-Optimismus der damaligen Bundeskanzlerin leider nur sehr bedingt Realität geworden ist. Doch der Preis, den Deutschland für die Fehlentscheidung der „Willkommenskultur“ bezahlt, ist und bleibt hoch. Wie die Tab. 1 zeigt, sind unseren Berechnungen nach Sozialleistungen an Fluchtmigranten von 1,19 Mrd. Euro im Jahr 2014 auf aktuell 14,02 Mrd. Euro angestiegen. Damit ist auch der Anteil der Sozialleistungen für Fluchtmigranten am Bundeshaushalt entsprechend von 0,4 Prozent auf respektable 2,8 Prozent angestiegen.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist dies eine sehr ungünstige Entwicklung, wandelt sich doch produktives Kapital in soziales Transferkapital um, ohne dass hinreichend ersichtlich wird, dass sich hieraus eine ökonomisch vielversprechende Zukunftsinvestition entwickeln könnte. In diesem Zusammenhang klingen die Aufrufe des sozialen Zusammenhaltens von Finanzminister Lars Klingbeil wie aus einer anderen Welt. Zur Vorstellung des Haushaltes 2025 und Folgejahre mahnte der Finanzminister kürzlich, dass alle Menschen wüssten, dass Veränderungen anstehen würden und dass die hohen Kosten für die Erneuerung des Landes von allen zu tragen wären. Man könne nicht mehr so weitermachen. Dafür wäre die strukturelle Schieflage des Staatshaushaltes zu krass:

„Alle müssen ihren Beitrag leisten, ich wiederhole: alle.“ 19

Auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, dass der Finanzminister die Menschen auf die harten Einschnitte vorbereiten will, damit die Regierung später unpopuläre Maßnahmen vornehmen kann, um das Staatssäckel zu füllen. Auf der anderen Seite ist die Schieflage der Staatsfinanzen nicht vom Himmel gefallen, sondern zum Großteil die Folge von schlechter und kurzsichtiger Politik.

Unseren Berechnungen nach entfallen, wie bereits oben erwähnt, in diesem Jahr 14,02 Mrd. Euro nur auf soziale Transferleistungen für Flüchtlinge und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. 14,02 Mrd. Euro entsprechen 37,7 Prozent der diesjährigen Investitionen des Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität“, welches für dieses Haushaltsjahr mit 37,2 Mrd. Euro angesetzt ist. Somit könnte man auch schlussfolgern, dass, wenn die Bundesregierung außen- und innenpolitisch besser verhandelt und gehandelt hätte (z. B. gerechterer Verteilungsschlüssel aller Flüchtlinge auf alle europäischen Länder – allein 2024 nahm Deutschland 25,2 Prozent aller Asylsuchenden in Europa auf20 – oder Reduzierung der Attraktivität Deutschlands aufgrund der starken Sozialhilfeleistungen für Geflüchtete), die Aufnahme außerordentlich hoher Schulden in Form von Sondervermögen heute wahrscheinlich in dieser Form nicht nötig gewesen wäre.

„Ich habe auch im Laufe des Lebens schauspielerische Fähigkeiten entfaltet, und habe manchmal mit geringen Kenntnissen doch eine ganz schöne Schau abgezogen“, Altbundeskanzler Helmut Schmidt

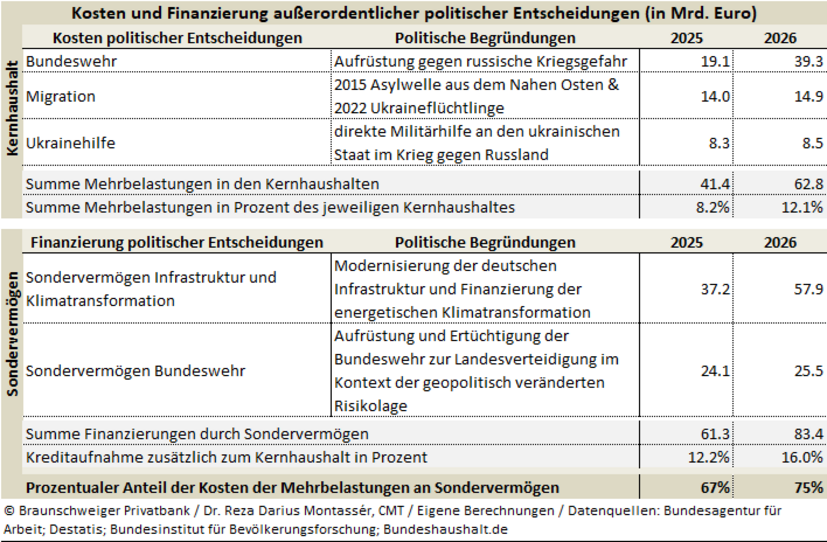

Um die obige Annahme zu überprüfen, haben wir einen Quervergleich angestellt. Dabei wollten wir die Frage beantwortet wissen, inwieweit außerordentliche politische Entscheidungen der Bundesregierung dazu geführt haben, dass die finanzielle Belastung des Landes derart angestiegen ist, dass diese nicht mehr mit dem normalen Haushalt zu begleichen ist, sodass zusätzliche Geldquellen bzw. Finanzierungen (Sondervermögen) erschlossen werden mussten. Hierbei haben wir uns auf zwei wesentliche politische Entscheidungen der Bundesregierung konzentriert. Zum einen die Öffnung der Grenzen im Rahmen der „Willkommenskultur“ ab 2015 und die Entscheidung der Regierung, im Russland-Ukraine-Krieg den Schwerpunkt der Außenpolitik auf die wirtschaftliche und militärische Konfrontation mit Russland zu legen, ab 2022.

Wie der Tabelle 2 zu entnehmen ist, rechnen wir mit budgetären Mehrbelastungen aus außerordentlichen und weitreichenden politischen Entscheidungen vornehmlich der Jahre 2015 bis 2022 von 41,4 Mrd. Euro für das Jahr 2025 und von 62,8 Mrd. Euro für das Jahr 2026. Dass es hier nicht um Peanuts geht, zeigt der prozentuale Anteil der Kosten an den Kernhaushalten 2025 und 2026. Diese liegen im Schnitt immerhin bei 10 Prozent des Gesamthaushaltes. Doch was noch auffällt, ist, dass diese Kosten einen großen Block der beiden Sondervermögen „Infrastruktur und Klimatransformation“ sowie „Bundeswehr“ abdecken (durchschnittlich 71 Prozent). Hier drängt sich der Verdacht auf, dass die Bundesregierung die beiden Sondervermögen nutzt, um die hohen, durch frühere politische Entscheidungen verursachten Kosten buchhalterisch geschickt zu verpacken und mit den populären Schlagworten „Infrastruktur“ und „Klima“ wählerfreundlich zu refinanzieren.

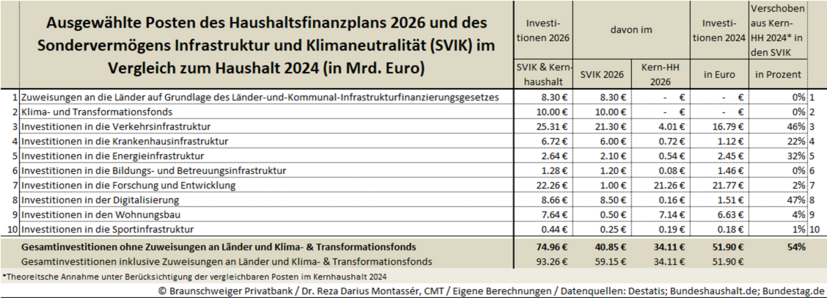

Um diese These zu überprüfen, haben wir die einzelnen Ausgabenposten des Haushaltes 2025 und des Haushaltsfinanzplanes 2026 aus den Budgets abgeleitet und zudem die Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) ebenso aus den Unterlagen der Bundesministerien herausgearbeitet. Dadurch konnten wir tabellarisch ersehen, wohin die Budgetgelder fließen und in welchem Verhältnis diese zum letzten Haushalt ohne Sondervermögen SVIK, also dem Haushalt 2024, stehen (vgl. Tabelle 3 und Tabelle 4).

Bei der Analyse unserer Aufstellung fällt sofort auf, dass viele Posten aus dem Haushalt 2024 direkt in den SVIK 2025 oder SVIK 2026 verschoben wurden. Hier werden also keine neuen Investitionen finanziert, sondern nur Posten im Kernhaushalt übertragen, um andere Ausgaben dort platzieren zu können. Am krassesten wird dies in den Investitionen in die Infrastruktur ersichtlich. Hier sind im Kernhaushalt 2024 16,79 Mrd. Euro verausgabt worden. Im Kernhaushalt 2025 schrumpft dieser Betrag um 9,71 Mrd. Euro auf 7,08 Mrd. Euro. Im SVIK werden dafür 11,71 Mrd. Euro verbucht.

Dies ist eine klare Verschiebung der Investitionen aus dem Kernhaushalt in den SVIK und damit auch die Umgehung des im Grundgesetz Artikel 143h verankerten Prinzips der „Zusätzlichkeit“, das zur Bildung eines Sondervermögens klar vorgeschrieben ist:

„Zusätzlichkeit liegt vor, wenn im jeweiligen Haushaltsjahr eine angemessene Investitionsquote im Bundeshaushalt erreicht wird.“ 21

Die „Zusätzlichkeit“ wird dann im „Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIKG)“ in § 4 Absatz 3 noch einmal konkretisiert:

„(3) Zusätzlich sind die Investitionen nach den Absätzen 1 und 2 dann, wenn die im jeweiligen Haushaltsjahr im Bundeshaushalt insgesamt veranschlagten Ausgaben für Investitionen im Sinne von § 13 Absatz 3 Nummer 2 Satz 2 der Bundeshaushaltsordnung 10 Prozent der veranschlagten Ausgaben im Bundeshaushalt übersteigen“ 22

Wenn man also als Maßstab den Haushalt 2024 verwendet, hat die schwarz-rote Regierung unseren Berechnungen nach im Haushalt 2025 62 Prozent der Infrastrukturkosten direkt in den SVIK verschoben und damit den Grundgesetzartikel 143h insofern umgangen, als dass sie erklären muss, weshalb die Infrastrukturausgaben zum Großteil aus dem Kernhaushalt herausgenommen wurden (vgl. Tabelle 3). Der gesunde Menschenverstand hätte erwartet, dass mindestens die Investitionssumme des Haushaltes 2024 im Kernhaushalt 2025 geblieben wäre und die zusätzlichen Investitionen dann über das SVIK abgebildet worden wären. Das Gleiche gilt auch für den Haushaltsfinanzplan 2026. Hier wurden im Vergleich zum Haushalt 2024 für die Verkehrsinfrastruktur 46 Prozent aus dem Haushalt 2024 in den SVIK verschoben.

Unseren Berechnungen nach wurden aus dem Haushalt 2024 etwa 32 Prozent der Investitionen in den SVIK verschoben. Womit klar abgeleitet werden kann, dass von den 37,22 Mrd. Euro Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 11,8 Mrd. Euro zur Deckung von Haushaltslöchern und nicht für neue Investitionen verwendet worden sind.

Das gleiche Bild ergibt sich unseren Berechnungen nach auch für den Haushaltsfinanzplan 2026. Hier sind im Vergleich zum Haushalt 2024 etwa 54 Prozent der Investitionen in das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität verbucht worden. Somit werden 2026 rund 32,2 Mrd. Euro zur Deckung von Haushaltslöchern verwendet und können so auch nicht für Investitionen genutzt werden.

Damit bestätigt sich unsere vorhin postulierte Annahme, dass die neu errichteten Sondervermögen zum Großteil auch zur Deckung der Kosten außerordentlicher politischer Entscheidungen herangezogen werden (vgl. Tabelle 2) und weniger große Investitionen finanzieren, die auch nicht durch den ordentlichen Bundeshaushalt hätten abgebildet werden können.

Unser Fazit

Die deutsche Bundesregierung hat in den letzten Jahren viele Entscheidungen getroffen und Weichen gestellt, die sich heute als hohe finanzielle Belastungen für die gesamte Gesellschaft darstellen.

Diese Entscheidungen betreffen hauptsächlich die hohe, teils unkontrollierte Migration und die zuletzt hohen Investitionen in die Bundeswehr und den Ukraine-Krieg.

Doch zunächst zur unkontrollierten Migration: Diese stellt eine hohe Belastung für die deutschen sozialen Sicherungssysteme dar, da die Integration der Fluchtmigranten in den deutschen Arbeitsmarkt seit 2015 nur unzureichend gelungen ist. Auf aktuell über 630.000 offene Stellen in deutschen Betrieben23 treffen über 500.000 arbeitslose, aber arbeitsfähige Flüchtlinge. Die hohen Kosten für Arbeitslosigkeit und Grundsicherung der betroffenen Familien stellen derweil eine immer höhere Last für das Land und die Gesellschaft dar.

Dass Deutschland Menschen in Not hilft, ist richtig und wichtig. Doch wichtig ist auch, dass das Land sich dabei nicht übernimmt, da die hierdurch verursachten volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten, heutige und künftige Generationen massiv überfordern werden. Unzufriedenheit und der Verlust von Vertrauen in die Politik sind ernsthafte Folgen, die am Ende darin münden, dass die Menschen ihre Zukunftsaussichten deutlich pessimistischer einschätzen, was sich umgehend in zurückgehendem Konsum und hoher Sparneigung niederschlägt. Also genau der ungute Zustand, in dem dieses Land seit Jahren feststeckt.

Apropos hohe gesellschaftliche Kosten: Wichtig ist auch, dass die Politik ehrlich ist und Ross und Reiter benennt, bevor sie finanzielle oder gesellschaftliche Opfer von den Menschen abverlangt, die ohnehin mittlerweile weniger Vertrauen in die Politiker haben. Es ist nicht von ungefähr, dass führende Politiker in Europa aktuell über fast alle Länder hinweg historisch schlechte Beliebtheitswerte einfahren. So sind laut letzter repräsentativer Umfrage (Infratest Dimap) nur noch 27 Prozent der Deutschen mit der Arbeit von Bundeskanzler Merz zufrieden. Hohe 77 Prozent der Befragten sind nicht zufrieden24.

Aber auch die Tatsache, dass die Bundesregierung enorm hohe Summen in die Bundeswehr, in Aufrüstung und in die militärische Hilfe für die Ukraine investiert, wird sehr wahrscheinlich die zukünftige finanzielle Schieflage des Bundes verstärken. Und auch hier trifft die Regierung tiefgreifende Entscheidungen, die nicht nur heutige und zukünftige Generationen finanziell stark belasten werden, sie lässt auch Umsicht vermissen. Denn die hohen militärischen Ausgaben werden in wenigen Jahren an anderer Stelle im bundesdeutschen Haushalt fehlen, muss doch jede finanzielle Schuld irgendwann bedient werden. Damit muss natürlich auch das 500-Milliarden-Euro schwere Sondervermögen „Bundeswehr“ auf mittlere Sicht samt Zinsen von den Bürgern getilgt werden.

Dabei ist es fraglich, ob die exorbitant hohen militärischen Ausgaben gerechtfertigt sind, wenn auch immer ein Weg der Diplomatie herausgearbeitet werden kann. In einem Interview vom 6. Oktober 2025 mit einem amerikanischen TV-Sender stellte der russische Außenminister Sergei Lawrow fest, dass Russland für einen Dialog für Frieden zur Verfügung stehen würde25. Auch wenn man solche Aussagen natürlich mit gegebener Nüchternheit konsumieren sollte, zeigen sie doch, dass der Pfad für Verhandlungen vorhanden ist. Und auch die Meinung der Deutschen ist hierbei klar: Laut einer Studie von Statista und YouGov vom letzten August befürworten nur 32 Prozent der Menschen die harte Linie von Bundeskanzler Merz zur militärischen Unterstützung für die Ukraine, bis sich Russland zurückzieht26. Die Mehrheit der Deutschen erwartet von der Regierung eher Deeskalation. Und das ist auch gut so. Denn die hohen Investitionen in Waffen und Kriege mindern das volkswirtschaftliche Investitionspotenzial, z. B. in zivile Zukunftstechnologien, und reduzieren dadurch das gesamtwirtschaftliche Wachstumspotenzial. Zudem verhindern außerordentlich hohe Militärinvestitionen auch Entlastungsmaßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft. Beispiel Körperschaftssteuer: Sicherlich wäre es besser und auch nötig gewesen, die Regierung würde diese umgehend senken, als im Rahmen des „Wachstumsboosters“ bis 2028 zu warten. Und auch die steuerliche Entlastung der privaten Haushalte, z. B. die zuletzt wieder gekippte Senkung der Stromsteuer, wird aufgrund der knappen Kassen verschoben oder vielleicht gar aufgehoben, obwohl sie im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung festgeschrieben ist. Deutschland befindet sich seit Jahren in einer Stagnation. Die privaten Verbraucher sind verunsichert. Die Industrie ächzt unter den hohen Energiekosten und dem schwachen Außenhandel. Fiskalische Stimulation wäre gerade jetzt dringend notwendig.

Mit dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimatransformation stopft die Bundesregierung auch Löcher anderswo im Kernhaushalt. Damit wird der positive Wachstumseffekt der außerordentlichen Investitionen gemindert. Dies zusammen mit dem oben dargestellten gesamtwirtschaftlichen Bild lässt nur ein geringes Wirtschaftswachstum für 2025 und 2026 erwarten.

Wir erwarten auf Basis unserer ökonometrischen Modelle nach wie vor ein moderates BIP-Wachstum für 2025 von 0,25 Prozent (zuletzt 0,20 Prozent; Prognose vom 6.6.25) und für 2026 von 1,20 Prozent (zuletzt 1,15 Prozent; Prognose vom 6.6.25).

Interessant dabei ist, dass die Bundesregierung in ihrer Herbstprognose sich unseren Wachstumsschätzungen angenähert hat. Für 2025 erwartet die Regierung nun 0,20 Prozent Wachstum (anstatt zuletzt 0 Prozent) und 1,3 Prozent für 2026 (anstatt zuletzt 1 Prozent) 27.

Aus der heutigen Perspektive und dem Wissen, wie die Qualität der Investitionen sein wird und welche bremsende Wirkung der Ukraine-Krieg auf die deutsche Wirtschaft auch in Zukunft haben wird, und unter der Annahme, dass Donald Trump seinen Zollkrieg gegen den Rest der Welt unvermindert fortführen wird, ist nicht zu erwarten, dass die deutsche Wirtschaft durch das aktuelle Investitionsprogramm eine nachhaltige Stimulanz erfährt. Daher erwarten wir in einer ersten groben Schätzung, dass das mittlere reale Wachstum der Wirtschaft sich in den Jahren 2027 bis 2029 im Bereich 0,7 Prozent bis 1,2 Prozent einpendeln wird.

Das obige Zitat von Bertolt Brecht geht natürlich weiter und wird hier nicht nur der Vollständigkeit halber in voller Schönheit zitiert:

„Sie sägten die Äste ab, auf denen sie saßen

Und schrien sich zu ihre Erfahrungen

Wie man schneller sägen konnte, und fuhren

Mit Krachen in die Tiefe, und die ihnen zusahen

Schüttelten die Köpfe beim Sägen und

Sägten weiter“

Es bleibt dem geneigten Leser überlassen, über Ähnlichkeiten und Parallelen mit lebenden Personen zu fantasieren.

Herzlichst Ihr

Dr. Reza Darius Montassér, CMT

Chefökonom Braunschweiger Privatbank

4 www.aft.gouv.fr/en/state-budget;

5 www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/deutsche-staatsschulden-954838

7 www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/10/PD24_N049_42_51.html

8 sicherheitspolitik.bpb.de/de/m3/infographics/economic-importance-of-the-german-arms-industry;

9 www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/04/PD19_139_811.html

10 www.marketvector.com/indexes/sector/marketvector-global-defense-industry

11 Korkisch, Friedrich; „Wirtschaft, Finanzmärkte und Krieg“; in: "Jahrestagung der Wissenschaftskommission 2000"; März 2020; www.bmlv.gv.at/wissen-forschung/publikationen/beitrag.php;

13 Sunzi; „Die Kunst des Krieges“; in Kapitel II „Kriegsführung“

14 www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/312826/wir-schaffen-das/;

16 Fleischer Nicole, Vallizadeh Dr. Ehsan; „Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt“; in: Bundesagentur für Arbeit Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung; Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt; S. 8f.; Juli 2025; statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Demografie/Generische-Publikationen/Bericht-Demografie.pdf

20 www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20170629STO78630/asyl-und-migration-zahlen-und-fakten;

21 www.gesetze-im-internet.de/gg/art_143h.html

22 www.gesetze-im-internet.de/svikg/BJNR0E60A0025.html